Entretien réalisé par les Notes de Comptoir (Anna, Hélène, Jade et Jean-Luc) le 23 mars 2025.

Comptoir : Vos films mêlent différentes temporalités comme dans Once I Entered a Garden, le paradis perdu des années 20 des grands parents d’Avi qui surgit avec les photographies, le temps présent d’écriture et le film à venir. Comment préparez-vous à l’écriture puis au montage l’entremêlement de ces différentes temporalités ?

Avi MOGRABI : Je viens d’une culture qui utilise constamment des références historiques pour justifier ce que nous faisons, depuis la promesse divine biblique de la terre au peuple d’Israël, qui justifie le nettoyage ethnique de 1948, jusqu’à la mémoire de l’Holocauste, qui justifie le génocide actuel dans la bande de Gaza. Chacun de nos actes est justifié par un passé historique, ce qui nous autorise à faire des choses horribles. Il est aussi logique, lorsque l’on veut résister, d’utiliser les outils de l’ennemi afin de créer une déclaration subversive.

Vous dire comment j’écris, c’est un peu difficile parce que je travaille surtout de manière intuitive et souvent spontanée, de sorte qu’il n’y a pas de conception ou de réflexion préalable aux choses qui se produisent. Par exemple, Once I enter the garden est un film complètement improvisé.

– Dans la correspondance amoureuse de Once I Entered a Garden illustrée par des images de Beyrouth, on trouve l’histoire d’un déchirement entre deux amants, tous deux juifs arabes. Pouvez-vous nous donner l’intention filmique de cette correspondance ?

– Les lettres d’amour dans Once I enter the garden sont en fait la seule chose qui soit restée de l’idée originale du film qui traitait d’un cousin de mon père qui n’arrêtait de faire le va-et-vient entre Beyrouth et Israël. Ce cousin appelé Marcel a continué à agir comme si la terre n’était pas morcelée, comme si le Moyen-Orient était toujours un espace continu. Cette idée originale ne s’est jamais concrétisée. A un moment donné, nous avons compris que ce sentiment de séparation d’Ali et de moi-même par rapport à notre existence passée pouvait également être métaphorisé par l’histoire du cousin.

– Est-ce que le choix de prendre l’arabe comme langue principale du film s’est imposé dès le début ?

– Le choix de faire le film en arabe était une évidence. Le film traite d’un moment de l’histoire où tous ses protagonistes, la famille d’Ali et la mienne, parlaient arabe – c’était leur langue. C’est aussi un choix politique pour un Israélien juif de faire un film en arabe, en 2008 et aujourd’hui, alors que la société juive en Israël est principalement engagée dans l’exclusion de la culture arabe, de la population arabe. D’ailleurs, l’arabe n’est plus une langue officielle de l’État. Ce qui figurait dans la loi de la nation adoptée a été corrigé. Seul l’hébreu est une langue officielle. De nos jours, c’est donc une autre façon de parler du racisme israélien à l’égard de la population palestinienne.

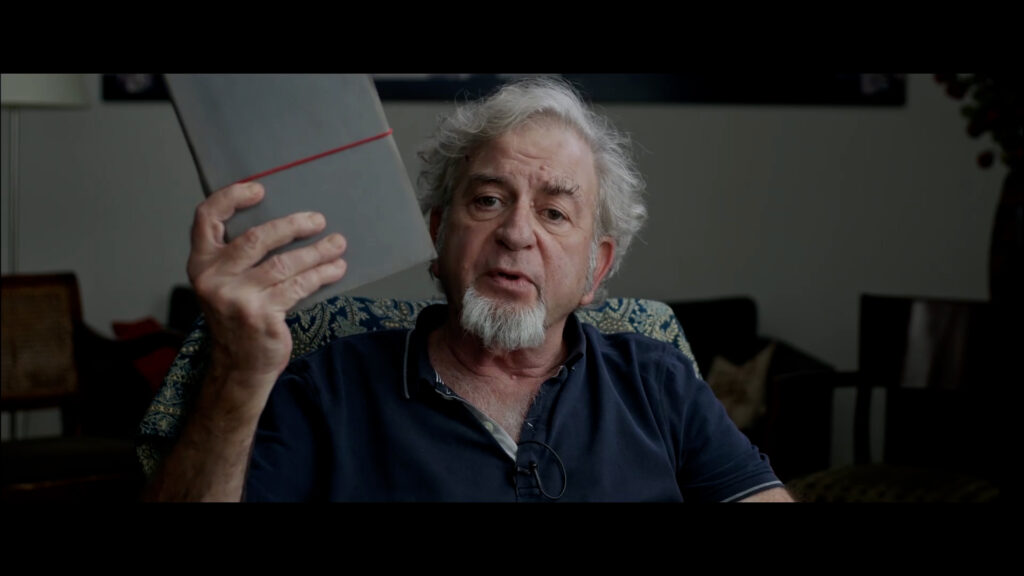

– Vous faites régulièrement le choix d’apparaître dans vos propres films. Vous vous « fictionnalisez ». Comment votre personnage sert-il votre démarche documentaire?

– J’apparais dans tous mes films. C’est une façon de vous parler un peu de mon implication dans le sujet que je traite. Je suis vraiment engagé dans mes films. Il est donc logique que je sois là et que je dirige le film. Cela m’aide également à répondre aux nombreuses questions liées à l’éthique du documentaire. Le fait que le cinéaste soit présent et qu’il doive toujours faire face à ses/ces dilemmes et à ses/ces questions précise ce qu’il faut faire et ne pas faire, exposer au spectateur le processus, d’une certaine manière faire un lien avec ce qui se passe dans mon esprit quand je raconte cette histoire.

– Dans Once I Entered a Garden, il y a un dialogue très chaleureux avec votre ami palestinien. Dans Avenge But One of My Two Eyes, le dialogue à distance et est plein d’amertume. Dans The first 54 years, pas de dialogue que des monologues face caméra. Le cinéma peut-il encore créer un dialogue entre les communautés ou simplement constater son absence ?

– En effet, dans The first 54 years, il n’y a pas de dialogue parce que l’idée du film est de faire entendre les voix des auteurs. Là, j’ai décidé de me concentrer sur les voix de ceux qui commettent ces actions banales qui rendent la vie de millions d’autres insupportable.

Je ne suis pas sûr que le pouvoir de la caméra ou des images soit de créer un dialogue. Je ne suis même pas sûr que lorsque le dialogue est à l’écran, comme dans Once I entered the garden ou dans Avenge but one of my two eyes, le dialogue soit réellement créé dans le monde. Le dialogue est limité à deux individus. Peut-on le considérer comme quelque chose qui transcende une communauté de personnes plus large ?

– Pourquoi avoir choisi pour votre carte blanche Ghost hunting ? Même si vos films sont différents, vous sentez-vous proche de lui par sa façon de faire partie des personnages ?

– J’aime Ghost Hunting, j’aime le travail de Raed Andoni. Je pense qu’il met en lumière quelque chose qui est moins exposé aux yeux du public, à savoir ce qui arrive aux prisonniers palestiniens dans les centres de détention israéliens, ce qui est très pertinent aujourd’hui après que ce que nous entendons de la façon dont les détenus palestiniens de Gaza ont été torturés et même tués dans les centres de détention. Personnellement, je me sens proche de ce film parce que j’ai également réalisé un film Between fences, sur la détention et sa reconstruction théâtrale. Bien sûr, avec beaucoup moins de gravité. Cependant, en réfléchissant à la manière dont les personnes réelles peuvent reconstruire leur propre expérience, je me suis beaucoup identifié au travail de Raed Andoni. Le fait qu’il se mette lui-même en scène et qu’il nous guide à travers la pensée et le mécanisme qui la sous-tend est bien sûr quelque chose que j’admire totalement.

Traduction : Anna Bichon